野菜

めっちゃあま~い 多賀ニンジン^^

2013年11月18日

こんにちわですね。 はい。

いやいや最終回まであと3回となりました~

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

体もココロも懐も激サブになってきましたねぇ…

…いろいろガンバリましょ

ハイ、今日のOAは多賀ニンジンをご紹介しました~ 多賀といえばお米やお酒、ソバなどと並んで有名なのがニンジンちゃんですよね。コレ、ホントに甘いんですよ なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

【JA東びわこオフィシャルHPより】

多賀町でニンジンが生産されるようになったのは昭和60年頃からだそうで、平成21年に8名の個人農家さんと1組合が多賀ニンジン生産部会を発足したんですって。

オハナシを伺ったのはこの部会メンバーの喜多利高(よりたか)さん

取材当日は小雨の降る肌寒い日でしたが、喜多さんはニンジン収穫の真っ最中 当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

職場体験で同行した中学生じょし2名は寒さに震えながらも熱心にメモを取ってましたよ~

清水さん(左) と藤掛さん(右) with喜多さん

奥行き30~40Mくらいあるんかな、収穫はニンジンを傷付けないように手作業で 圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変

圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変 しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

ニンジンは土の中なんで引っこ抜くまで判んないですょ ちょこっと出てます↓↓

ちょこっと出てます↓↓

上から見るぶんにはキレイなみどり色の葉っぱたち

見せましょか?っと喜多さん。てくてくっと行って、

ポ ポっと抜いて…

こんなカンジ。 まさに獲れたて多賀ニンジン

まさに獲れたて多賀ニンジン

多賀ニンジン生産部会さんのニンジンは環境こだわり農産物の認定も受けてらっしゃって有機肥料にこだわって生産されています。

「農薬を限りなく減らすのでどうしても雑草は生えてきます。なので細めな草むしりが欠かせない」と喜多さん。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

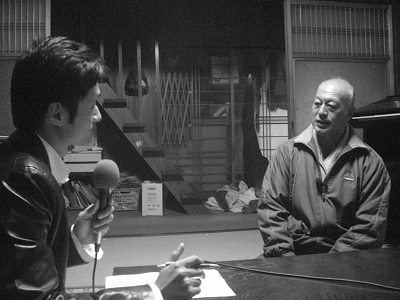

雨が激しくなりご好意d喜多さんのご自宅へ移動 あざーーーーーーーーーーっす すいません、ありがとうございましたm(_ _)m

すいません、ありがとうございましたm(_ _)m

記者『何を見たんですか?』

K氏『ありゃぁ間違いなくツチノコじゃった…』

構図がなんともいえんシブさやったんでちょっとイジりました

手間隙かけて収穫したニンジンの約4割はなんと出荷NG

カタチが歪であったち裂けていたりと… 味は一緒なんでどうにか100%使いきれる方法を部会のメンバーさんらは模索中とのこと しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…

しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…

これからもっともっと挑戦したいし、そうすると勉強になて糧になると。みなさんに認知され、あってあたりまえのものだからこそ絶やさないように頑張りたいと熱く語ってくださいましたょ。

甘くておいしい多賀ニンジンはスーパーなどで気軽にみつけられるのでぜひぜひ手にとってみてくださいね~

いじょーう、あと3回でーっす 隊員の森ちゃんでした~

隊員の森ちゃんでした~

いやいや最終回まであと3回となりました~

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

体もココロも懐も激サブになってきましたねぇ…

…いろいろガンバリましょ

ハイ、今日のOAは多賀ニンジンをご紹介しました~ 多賀といえばお米やお酒、ソバなどと並んで有名なのがニンジンちゃんですよね。コレ、ホントに甘いんですよ

なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

【JA東びわこオフィシャルHPより】

多賀町でニンジンが生産されるようになったのは昭和60年頃からだそうで、平成21年に8名の個人農家さんと1組合が多賀ニンジン生産部会を発足したんですって。

オハナシを伺ったのはこの部会メンバーの喜多利高(よりたか)さん

取材当日は小雨の降る肌寒い日でしたが、喜多さんはニンジン収穫の真っ最中

当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

職場体験で同行した中学生じょし2名は寒さに震えながらも熱心にメモを取ってましたよ~

清水さん(左) と藤掛さん(右) with喜多さん

奥行き30~40Mくらいあるんかな、収穫はニンジンを傷付けないように手作業で

圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変

圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変 しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

ニンジンは土の中なんで引っこ抜くまで判んないですょ

ちょこっと出てます↓↓

ちょこっと出てます↓↓上から見るぶんにはキレイなみどり色の葉っぱたち

見せましょか?っと喜多さん。てくてくっと行って、

ポ ポっと抜いて…

こんなカンジ。

まさに獲れたて多賀ニンジン

まさに獲れたて多賀ニンジン

多賀ニンジン生産部会さんのニンジンは環境こだわり農産物の認定も受けてらっしゃって有機肥料にこだわって生産されています。

「農薬を限りなく減らすのでどうしても雑草は生えてきます。なので細めな草むしりが欠かせない」と喜多さん。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

雨が激しくなりご好意d喜多さんのご自宅へ移動 あざーーーーーーーーーーっす

すいません、ありがとうございましたm(_ _)m

すいません、ありがとうございましたm(_ _)m記者『何を見たんですか?』

K氏『ありゃぁ間違いなくツチノコじゃった…』

構図がなんともいえんシブさやったんでちょっとイジりました

手間隙かけて収穫したニンジンの約4割はなんと出荷NG

カタチが歪であったち裂けていたりと… 味は一緒なんでどうにか100%使いきれる方法を部会のメンバーさんらは模索中とのこと

しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…

しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…これからもっともっと挑戦したいし、そうすると勉強になて糧になると。みなさんに認知され、あってあたりまえのものだからこそ絶やさないように頑張りたいと熱く語ってくださいましたょ。

甘くておいしい多賀ニンジンはスーパーなどで気軽にみつけられるのでぜひぜひ手にとってみてくださいね~

いじょーう、あと3回でーっす

隊員の森ちゃんでした~

隊員の森ちゃんでした~ 喜多さんのにんじん

2013年11月12日

今週は、エフエム滋賀に大津市内の中学生が職場体験に

来てくれてます

広め隊と一緒に取材に行きましたので、

取材した内容をブログに書いてもらいましたよ

-----------------------

多賀市のにんじん畑に行ってきました

多賀にんじんの特徴

多賀にんじんの特徴

・にんじんの全体を見ると葉が実の三倍

・多賀にんじんは、特に甘い

雪に下で育つから甘いんだそうです。

にんじん嫌いな人でもにんじん臭がないため食べやすいんだそうです。

・多賀にんじんは化学肥料は使わずに有機肥料だけを

使ってるので体に害がない新鮮なにんじんです。

・にんじんの葉は大きくなってしまうとかたくて食べられないが

小さい間なら食べられるそうです。

多賀にんじんの育ち方から収穫

多賀にんじんの育ち方から収穫

・種は、八月位に植えて10から15日にかけて芽が出るそうです。

・種は機械で、収穫はすべて手作業だそうです。

・出荷するのに約1ヵ月半かかるんだそうです。

出荷できるにんじんは60%、残りの40%は捨てられるか

地域の人たちにゆずるそうです。

出荷できる60%のにんじんは市場へ出荷するそうです。

多賀にんじんの歴史

多賀にんじんの歴史

・生協さんとの取り引きが昭和60年頃から始まった。

喜多さんが育てている作物

喜多さんが育てている作物

にんじん

にんにく

ほうれんそう

・季節によって色々な美味しい野菜を育ててはります。

最近では、チューリップにも手を出したそうです。

喜多さんの思い・願い

喜多さんの思い・願い

・収穫時はいい物が出来てますようにと言う願いで作業しているそうです。

・出荷出来ないにんじんもどうにかして使いたいと言う思いがある。

・安心・安全を思って作業に取り組まれてはります。

・挑戦することで勉強出来る

と言うことで色々な事に挑戦されてはります。

取材を通して

取材を通して

・にんじんの事をよく知れた。

・喜多さんの話を聞いて喜多さんの思いや願いがよくわかった。

・にんじんのことについてすごく勉強出来たので

また機会があったら多賀にんじんを食べてみたいなっと思いました。

来てくれてます

広め隊と一緒に取材に行きましたので、

取材した内容をブログに書いてもらいましたよ

-----------------------

多賀市のにんじん畑に行ってきました

多賀にんじんの特徴

多賀にんじんの特徴・にんじんの全体を見ると葉が実の三倍

・多賀にんじんは、特に甘い

雪に下で育つから甘いんだそうです。

にんじん嫌いな人でもにんじん臭がないため食べやすいんだそうです。

・多賀にんじんは化学肥料は使わずに有機肥料だけを

使ってるので体に害がない新鮮なにんじんです。

・にんじんの葉は大きくなってしまうとかたくて食べられないが

小さい間なら食べられるそうです。

多賀にんじんの育ち方から収穫

多賀にんじんの育ち方から収穫・種は、八月位に植えて10から15日にかけて芽が出るそうです。

・種は機械で、収穫はすべて手作業だそうです。

・出荷するのに約1ヵ月半かかるんだそうです。

出荷できるにんじんは60%、残りの40%は捨てられるか

地域の人たちにゆずるそうです。

出荷できる60%のにんじんは市場へ出荷するそうです。

多賀にんじんの歴史

多賀にんじんの歴史・生協さんとの取り引きが昭和60年頃から始まった。

喜多さんが育てている作物

喜多さんが育てている作物にんじん

にんにく

ほうれんそう

・季節によって色々な美味しい野菜を育ててはります。

最近では、チューリップにも手を出したそうです。

喜多さんの思い・願い

喜多さんの思い・願い・収穫時はいい物が出来てますようにと言う願いで作業しているそうです。

・出荷出来ないにんじんもどうにかして使いたいと言う思いがある。

・安心・安全を思って作業に取り組まれてはります。

・挑戦することで勉強出来る

と言うことで色々な事に挑戦されてはります。

取材を通して

取材を通して・にんじんの事をよく知れた。

・喜多さんの話を聞いて喜多さんの思いや願いがよくわかった。

・にんじんのことについてすごく勉強出来たので

また機会があったら多賀にんじんを食べてみたいなっと思いました。

山芋っ since 300 years ago!!!

2013年11月11日

11月2週目、ベラボウに寒くなってきましたネ…

でもだがしかし、ケッタマシンで通勤しちょります隊員の森ちゃんです

さてさて今日のOAは愛荘地域で300年も前から生産されている伝統野菜、ヤマイモちゃんのご紹介でした~ 300年前ですよ、いつですか

300年前ですよ、いつですか 高校んとき歴史赤点とったんで全く分かりませんネ。氷河期くらい…

高校んとき歴史赤点とったんで全く分かりませんネ。氷河期くらい…

でですね、今回オジャマしたのは愛荘町でこのヤマイモを生産されている黒川利平さんの圃場

どーっすか 教科書に載ってそうな田舎のひと時ってカンジですよねww

教科書に載ってそうな田舎のひと時ってカンジですよねww

黒川さんは特大ベテランの農家さんで50年以上前からずーっと丹精こめて伝統の味を守り続けてきていらっしゃるんですょ ヤマイモ史の1/6は黒川さんが刻んでいることにっ すっげぇぇぇ!!!!!!

ヤマイモ史の1/6は黒川さんが刻んでいることにっ すっげぇぇぇ!!!!!!

取材に伺ったのはちょうど収穫の真っ最中。お忙しい中ありがとうございます。

『秦荘の伝統野菜ヤマイモ』っていうほうがまだ馴染みがある方も多いと思いますが、愛知郡愛荘町は旧秦荘と旧愛知川町が2006年に合併してできた町で、今回のヤマイモは元々の立地的には秦荘だったみたいッスね

穫れたヤマイモちゃん。まだけっこうWILDなお姿ですが、このあと乾燥させて余分な根っこを取り払えばキレイな出荷できる状態に

黒川さんからはたくさんの話題を頂きました!さすが50年分の歴史やこだわりが満載ですっ

いくつかご紹介しますと、昔は水稲をしなければならなかった時代、ヤマイモなんてタブーで秘かに生産されていたそうです。

ここら(愛荘)は沼地だったそうでヤマイモ生産には都合のいい立地で、毎回ねばりの強い良質のヤマイモが穫れていたそうで。

沼地のなごり。水ハケが他と比べて良くなく、水分が地中に多く長く含まれるのがヤマイモには好都合

しかしそんなものがあると役所のバレると罰&大名への献上で作り手もモノ自体も無くなってしまうので、もぅホントに極秘生産だったんですって

黒川さんが就農当時、ここのヤマイモについて調べようとしたが記録が全く無い、手記にも古文書にもどこにも載ってなかったと…。

地域の代々作り続けてきた人のみぞ知る幻の伝統野菜なんですね

なんかカッコイィィィ

そんなゴキゲンなヤマイモ作りを習得し50年以上も守り続けていらっしゃる黒川さん、こだわり内容も細かく教えてくださいましたよ

種芋を圃場に植えるとき、特注の細目のスコップで1つ1つ穴を掘り、イモがまっすぐ成長できるよう良質の川砂や殺菌作用のある炭とともに植え込みます。

低負荷で育つイモ先端の丸まり加減も品質に関わってくるんだそうです。

左手の持ってらっしゃるヒョロってしたのが種イモ

ここでフシギなのがヤマイモの圃場

何にもないでしょ 上には何もでてこないんですww ホントにあるん?ってカンジですが土の中ではたくさんのヤマイモちゃんたちが育ってるんですよ

上には何もでてこないんですww ホントにあるん?ってカンジですが土の中ではたくさんのヤマイモちゃんたちが育ってるんですよ

この畝に一面生えているのはなんと雑草 スズメのてっぽうというこの雑草をあえて摘まずに埋め尽くすことで、この他の有害雑草が生える余地を無くすことが出来るんですって

スズメのてっぽうというこの雑草をあえて摘まずに埋め尽くすことで、この他の有害雑草が生える余地を無くすことが出来るんですって なるほどぉぉぉ

なるほどぉぉぉ しかもこの雑草、ヤマイモが成長し始める6~7月には枯れて藁のように重なり畝を覆って大雨による畝の崩壊や他の雑草や害虫の被害を防いでくれる

しかもこの雑草、ヤマイモが成長し始める6~7月には枯れて藁のように重なり畝を覆って大雨による畝の崩壊や他の雑草や害虫の被害を防いでくれる

もはやコイツは雑草ではないですよね(笑) これは長年の黒川さんの自然農法のこだわりで、周囲の農薬に頼る農家さんらから「その便利な草はどこで売ってるんや?」と聞かれるほどww 「勝手に生えてくるんや」と笑う黒川さん。

除草剤だとスズメのてっぽうも含めて無くしてしまうんで、絶えず除草し続けないといけなくなるんですね~

種イモ作りから収穫まではなんと2年もかかるんですって なんと大変で手間がかかる作物

なんと大変で手間がかかる作物 収穫もイモを傷つけないよう、機械ではなく1つ1つ手作業で掘りおこす。この瞬間が1番楽しいと黒川さん^^

収穫もイモを傷つけないよう、機械ではなく1つ1つ手作業で掘りおこす。この瞬間が1番楽しいと黒川さん^^

奥様とおふたりで収穫作業するんですが、なんせ60a の圃場。全っ部手作業ですよ ほんっとに重労働

ほんっとに重労働

粘土質の畝にスコップを踏み入れ、

ダメージを与えないよう気をつけながらここまで腰を曲げて手で掘り出します。

取材後もどんどん作業を進めるおふたり。

ほんと凄い仕事量ですよ…

姿が見えず、手間隙かけたヤマイモがどう育っているか見るのがすごく楽しみなんですって

いやいやそりゃそうでしょうww集大成ですもんね

オススメの食べ方はやっぱりとろろにするのが1番とのこと。摺りおろしたヤマイモは鉢が持ち上がるほど強い粘りがあり食べ応え十分 鍋に入れたり、海苔で包み炙って食べるのもおいしいそうですよ^^

鍋に入れたり、海苔で包み炙って食べるのもおいしいそうですよ^^

愛荘の伝統野菜、黒川さんが育てたヤマイモ是非ご賞味あれ~

以上~ もりちゃんでしたっ

でもだがしかし、ケッタマシンで通勤しちょります隊員の森ちゃんです

さてさて今日のOAは愛荘地域で300年も前から生産されている伝統野菜、ヤマイモちゃんのご紹介でした~

300年前ですよ、いつですか

300年前ですよ、いつですか 高校んとき歴史赤点とったんで全く分かりませんネ。氷河期くらい…

高校んとき歴史赤点とったんで全く分かりませんネ。氷河期くらい…でですね、今回オジャマしたのは愛荘町でこのヤマイモを生産されている黒川利平さんの圃場

どーっすか

教科書に載ってそうな田舎のひと時ってカンジですよねww

教科書に載ってそうな田舎のひと時ってカンジですよねww黒川さんは特大ベテランの農家さんで50年以上前からずーっと丹精こめて伝統の味を守り続けてきていらっしゃるんですょ

ヤマイモ史の1/6は黒川さんが刻んでいることにっ すっげぇぇぇ!!!!!!

ヤマイモ史の1/6は黒川さんが刻んでいることにっ すっげぇぇぇ!!!!!!取材に伺ったのはちょうど収穫の真っ最中。お忙しい中ありがとうございます。

『秦荘の伝統野菜ヤマイモ』っていうほうがまだ馴染みがある方も多いと思いますが、愛知郡愛荘町は旧秦荘と旧愛知川町が2006年に合併してできた町で、今回のヤマイモは元々の立地的には秦荘だったみたいッスね

穫れたヤマイモちゃん。まだけっこうWILDなお姿ですが、このあと乾燥させて余分な根っこを取り払えばキレイな出荷できる状態に

黒川さんからはたくさんの話題を頂きました!さすが50年分の歴史やこだわりが満載ですっ

いくつかご紹介しますと、昔は水稲をしなければならなかった時代、ヤマイモなんてタブーで秘かに生産されていたそうです。

ここら(愛荘)は沼地だったそうでヤマイモ生産には都合のいい立地で、毎回ねばりの強い良質のヤマイモが穫れていたそうで。

沼地のなごり。水ハケが他と比べて良くなく、水分が地中に多く長く含まれるのがヤマイモには好都合

しかしそんなものがあると役所のバレると罰&大名への献上で作り手もモノ自体も無くなってしまうので、もぅホントに極秘生産だったんですって

黒川さんが就農当時、ここのヤマイモについて調べようとしたが記録が全く無い、手記にも古文書にもどこにも載ってなかったと…。

地域の代々作り続けてきた人のみぞ知る幻の伝統野菜なんですね

なんかカッコイィィィ

そんなゴキゲンなヤマイモ作りを習得し50年以上も守り続けていらっしゃる黒川さん、こだわり内容も細かく教えてくださいましたよ

種芋を圃場に植えるとき、特注の細目のスコップで1つ1つ穴を掘り、イモがまっすぐ成長できるよう良質の川砂や殺菌作用のある炭とともに植え込みます。

低負荷で育つイモ先端の丸まり加減も品質に関わってくるんだそうです。

左手の持ってらっしゃるヒョロってしたのが種イモ

ここでフシギなのがヤマイモの圃場

何にもないでしょ

上には何もでてこないんですww ホントにあるん?ってカンジですが土の中ではたくさんのヤマイモちゃんたちが育ってるんですよ

上には何もでてこないんですww ホントにあるん?ってカンジですが土の中ではたくさんのヤマイモちゃんたちが育ってるんですよこの畝に一面生えているのはなんと雑草

スズメのてっぽうというこの雑草をあえて摘まずに埋め尽くすことで、この他の有害雑草が生える余地を無くすことが出来るんですって

スズメのてっぽうというこの雑草をあえて摘まずに埋め尽くすことで、この他の有害雑草が生える余地を無くすことが出来るんですって なるほどぉぉぉ

なるほどぉぉぉ しかもこの雑草、ヤマイモが成長し始める6~7月には枯れて藁のように重なり畝を覆って大雨による畝の崩壊や他の雑草や害虫の被害を防いでくれる

しかもこの雑草、ヤマイモが成長し始める6~7月には枯れて藁のように重なり畝を覆って大雨による畝の崩壊や他の雑草や害虫の被害を防いでくれる

もはやコイツは雑草ではないですよね(笑) これは長年の黒川さんの自然農法のこだわりで、周囲の農薬に頼る農家さんらから「その便利な草はどこで売ってるんや?」と聞かれるほどww 「勝手に生えてくるんや」と笑う黒川さん。

除草剤だとスズメのてっぽうも含めて無くしてしまうんで、絶えず除草し続けないといけなくなるんですね~

種イモ作りから収穫まではなんと2年もかかるんですって

なんと大変で手間がかかる作物

なんと大変で手間がかかる作物 収穫もイモを傷つけないよう、機械ではなく1つ1つ手作業で掘りおこす。この瞬間が1番楽しいと黒川さん^^

収穫もイモを傷つけないよう、機械ではなく1つ1つ手作業で掘りおこす。この瞬間が1番楽しいと黒川さん^^奥様とおふたりで収穫作業するんですが、なんせ60a の圃場。全っ部手作業ですよ

ほんっとに重労働

ほんっとに重労働

粘土質の畝にスコップを踏み入れ、

ダメージを与えないよう気をつけながらここまで腰を曲げて手で掘り出します。

取材後もどんどん作業を進めるおふたり。

ほんと凄い仕事量ですよ…

姿が見えず、手間隙かけたヤマイモがどう育っているか見るのがすごく楽しみなんですって

いやいやそりゃそうでしょうww集大成ですもんね

オススメの食べ方はやっぱりとろろにするのが1番とのこと。摺りおろしたヤマイモは鉢が持ち上がるほど強い粘りがあり食べ応え十分

鍋に入れたり、海苔で包み炙って食べるのもおいしいそうですよ^^

鍋に入れたり、海苔で包み炙って食べるのもおいしいそうですよ^^愛荘の伝統野菜、黒川さんが育てたヤマイモ是非ご賞味あれ~

以上~ もりちゃんでしたっ

今が旬の春菊!

2013年11月05日

こんにちは、渡辺です

朝晩めっきり寒くなりましたねぇ~

だんだん布団の中から出にくくなる季節ですが

そんな時ほど少し体を動かして中から身体を温めると

1日元気に過ごせるんですって

身体を温めるというと・・・

あったかいご飯も恋しくなる季節ですね

お鍋 も

この時期にはヘビーローテーションで登場する

メニューですね

今日ご紹介するのは、お鍋に欠かせない食材

春菊

※関西では菊菜ともいいますね

今日お話を伺ったのは、

近江八幡で春菊を生産されている、

津田干拓春菊生産部会の辻 昭代さん

以前、近江八幡市の琵琶湖のほとりには”津田内湖”とよばれる

内湖がありました。

昭和46年ここを干拓事業により埋め立てられ

農耕がスタート。

平成に入り『津田干拓春菊生産部会』を発足。

現在は、6農家が集まり、環境こだわり農産物にの認定を

受けた春菊を栽培されています。

ここで作られている春菊の品種は、

きわめ中葉という品種。

この品種は、側葉がたくさん生えるため、1株で

何度も収穫できる品種なんです。

辻さんのところは、1株で10回ほど収穫するんだそうです

中央の芽をポキッと手で摘むと横からどんどん

生えてきてまた横から摘むんです。

津田干拓の春菊の特徴は、香りがよくて 柔らかいんだそうです。

病気にかかりやすく、虫がつきやすい野菜の1つである春菊。

それでも辻さんたちは皆さんに安全な野菜を届けたいという思いで

除草剤を使わず草刈をしたり、植える前に土壌診断をして不要な

農薬や肥料を使わないように工夫されています。

津田干拓で作られている春菊は市場へ出荷され

各スーパーに置かれますが、来春近江八幡市内にできる

農産物直売所で購入できるようになるんだそうです

これはうれしい話

---------------

ところで、春菊の料理って皆さんどんなものを

知っていますか?

私はお鍋かおひたしが定番

何か変わったものがないかなぁと思って辻さんに聞いて

みたところ、

「私のイチオシは お餅っ」と教えてくれました

ヨモギ餅の要領で、春菊を混ぜるんだそうです。

炊いたもち米5合に対し、180~200gの春菊。

春菊は、ゆでて細かく刻んで、お餅をつきながら混ぜていくんだそうですよ。

で、で、辻さんがあまりに美味しそうな顔するから

私も是非一度やってみたいと思いました

また作ったらアップしますね!

春菊は、βカロチンやビタミンB群.C、鉄分、カルシウム

、カリウム、食物繊維・・・などなど とっても栄養満点な野菜です

もりもり食べて元気に冬を迎えましょうね

さて、番組も残りわずかとなりました。

来週も元気な「滋賀の農業」広め隊をお楽しみに

それでは皆さんごきげんよぉ~

朝晩めっきり寒くなりましたねぇ~

だんだん布団の中から出にくくなる季節ですが

そんな時ほど少し体を動かして中から身体を温めると

1日元気に過ごせるんですって

身体を温めるというと・・・

あったかいご飯も恋しくなる季節ですね

お鍋 も

この時期にはヘビーローテーションで登場する

メニューですね

今日ご紹介するのは、お鍋に欠かせない食材

春菊

※関西では菊菜ともいいますね

今日お話を伺ったのは、

近江八幡で春菊を生産されている、

津田干拓春菊生産部会の辻 昭代さん

以前、近江八幡市の琵琶湖のほとりには”津田内湖”とよばれる

内湖がありました。

昭和46年ここを干拓事業により埋め立てられ

農耕がスタート。

平成に入り『津田干拓春菊生産部会』を発足。

現在は、6農家が集まり、環境こだわり農産物にの認定を

受けた春菊を栽培されています。

ここで作られている春菊の品種は、

きわめ中葉という品種。

この品種は、側葉がたくさん生えるため、1株で

何度も収穫できる品種なんです。

辻さんのところは、1株で10回ほど収穫するんだそうです

中央の芽をポキッと手で摘むと横からどんどん

生えてきてまた横から摘むんです。

津田干拓の春菊の特徴は、香りがよくて 柔らかいんだそうです。

病気にかかりやすく、虫がつきやすい野菜の1つである春菊。

それでも辻さんたちは皆さんに安全な野菜を届けたいという思いで

除草剤を使わず草刈をしたり、植える前に土壌診断をして不要な

農薬や肥料を使わないように工夫されています。

津田干拓で作られている春菊は市場へ出荷され

各スーパーに置かれますが、来春近江八幡市内にできる

農産物直売所で購入できるようになるんだそうです

これはうれしい話

---------------

ところで、春菊の料理って皆さんどんなものを

知っていますか?

私はお鍋かおひたしが定番

何か変わったものがないかなぁと思って辻さんに聞いて

みたところ、

「私のイチオシは お餅っ」と教えてくれました

ヨモギ餅の要領で、春菊を混ぜるんだそうです。

炊いたもち米5合に対し、180~200gの春菊。

春菊は、ゆでて細かく刻んで、お餅をつきながら混ぜていくんだそうですよ。

で、で、辻さんがあまりに美味しそうな顔するから

私も是非一度やってみたいと思いました

また作ったらアップしますね!

春菊は、βカロチンやビタミンB群.C、鉄分、カルシウム

、カリウム、食物繊維・・・などなど とっても栄養満点な野菜です

もりもり食べて元気に冬を迎えましょうね

さて、番組も残りわずかとなりました。

来週も元気な「滋賀の農業」広め隊をお楽しみに

それでは皆さんごきげんよぉ~

タグ :近江八幡市

300年前から栽培されてたんだってっ!!!

2013年10月30日

こんにちは、渡辺です

愛荘町に取材に行ってきました。

やまいも の

このやまいも、300年前から栽培されている

伝統野菜なんだって

初めて見ましたーーーっ

詳しくは、11月11日(月)森隊員が取材してくれていますので

お楽しみに!

愛荘町に取材に行ってきました。

やまいも の

このやまいも、300年前から栽培されている

伝統野菜なんだって

初めて見ましたーーーっ

詳しくは、11月11日(月)森隊員が取材してくれていますので

お楽しみに!