2013年11月

【重要】八南レストランの申し込み方法

2013年11月19日

本日ご紹介しました、

八南レストランのご紹介です

八南レストラン

八南レストラン

と き 平成25年12月21日(土)、22日(日)

ところ 八日市文化芸術会館内 喫茶セリーヌ

時 間 ランチ 1部11:00~ 2部13:00~

デザート 15:00~

ランチメニュー ¥900

ランチメニュー ¥900

・チキン南蛮

・野菜のキッシュ

・カブラのスープ

・ライス(八日市南高産)

デザートメニュー ¥600

デザートメニュー ¥600

・抹茶のシフォンケーキ

・いちごムース

・ベイクドチーズケーキ

八南レストランは 完全予約制です。

希望される方は

はがきを準備する

はがきを準備する

はがきに、氏名、住所、電話番号、希望日時、予約人数を記入

はがきに、氏名、住所、電話番号、希望日時、予約人数を記入

はがきを送る

はがきを送る

〒527-0032 東近江市春日町1-15

県立八日市南高等学校 八南レストラン 係

急いでポストに投函する

急いでポストに投函する

11月29日(金)が締め切りです!

※応募多数の場合は抽選となります

八日市南高校の取材の様子は

http://nougyou.shiga-saku.net/e985380.html

八南レストランのご紹介です

八南レストラン

八南レストラン

と き 平成25年12月21日(土)、22日(日)

ところ 八日市文化芸術会館内 喫茶セリーヌ

時 間 ランチ 1部11:00~ 2部13:00~

デザート 15:00~

ランチメニュー ¥900

ランチメニュー ¥900・チキン南蛮

・野菜のキッシュ

・カブラのスープ

・ライス(八日市南高産)

デザートメニュー ¥600

デザートメニュー ¥600・抹茶のシフォンケーキ

・いちごムース

・ベイクドチーズケーキ

八南レストランは 完全予約制です。

希望される方は

はがきを準備する

はがきを準備する はがきに、氏名、住所、電話番号、希望日時、予約人数を記入

はがきに、氏名、住所、電話番号、希望日時、予約人数を記入 はがきを送る

はがきを送る 〒527-0032 東近江市春日町1-15

県立八日市南高等学校 八南レストラン 係

急いでポストに投函する

急いでポストに投函する11月29日(金)が締め切りです!

※応募多数の場合は抽選となります

八日市南高校の取材の様子は

http://nougyou.shiga-saku.net/e985380.html

高校生が手掛けるレストラン

2013年11月19日

こんにちは、渡辺です

私が担当する取材は今回が最後になりました

県立八日市南高校の取組みについて

ご紹介しましたがいかがでしたか?

八日市南高校は、県内で農業が学べる4つの

高校のうちの1つ。

3学科あり、座学だけでなく実践が学べるのが特徴。

農業技術科・・お米を育てたり乳牛を育てる など

食品流通科・・農産・畜産加工、食品を科学的に分析する など

緑地デザイン科・・地域の環境整備、測量、造園の学習 など

1つの高校で幅広く学べるんですね。

-------------

今日は、食品流通科の中の食品流通班が取り組んでいる

『八南レストラン』について取材してきました

※八南(ようなん)とは八日市南の略

食品流通班には、3年生7名が所属しています。

(2名不在。左は藤沢先生)

では、八南レストランってどんなことをするのでしょうか?

地域との交流や地産地消を考えるきっかけに・・と始められた

この授業。

4年前に地元NPOの呼びかけで始まった取り組みですが、

昨年から高校独自の活動として継続しています。

まずはメニュー考案から。

だいたい6月ごろからスタートするらしいのですが、

地元の食材、自分たちがつくっている農畜産物を

生かしながら美味しいご飯ができないか・・・頭をひねります

-------------------------

今年のランチメニューは

今年のランチメニューは

チキン南蛮

チキン南蛮

野菜のキッシュ

野菜のキッシュ

カブラのスープ

カブラのスープ

ライス(八日市南高校産)

ライス(八日市南高校産)

プチデザート

プチデザート

-------------------------

メニューが決まると試作&試食なんですが・・・

何回も何回も試食をして、自分たちだけでなく

先生達にも食べてもらって味を決めるんだそうです。

さらに、値段設定

メニューと値段がアンバランスにならないよう気をつけます。

販売や商売についても学べるんですね。

メニューのお品書きを手書きで書いたり、

テーブルコーディネートの準備、当日着る

自分たちの制服準備など当日までまだまだ準備がたくさんあります。

そして、当日は自分たちで配膳、接客をするんですよ。

(昨年の八南レストランの様子)

実際に、メニュー考案、食材探し、試作&試食、接客、販売などの全ての

体験が出来て感想を聞いてみると・・・

「アルバイトでは、調理なら調理、ホールならホールの体験はできる

けど、両方を自分たちの年齢で体験できるのは、貴重な体験 」

」

ほんと、高校生でこんな実践的な経験が出来るなんてうらやましい

卒業後もこの経験を生かして下さいね

担当教諭の藤沢先生は

「生徒には、販売や接客などの職業感とレストランのメニュー考案など企画力を

養って欲しいですね 」とおしゃっていました。

」とおしゃっていました。

魅力たっぷりの八南レストランは2日間の完全予約制です。

行ってみたいという方は、こちらをご確認のうえハガキで申し込んで

下さい

八南レストランの申し込み方法

http://nougyou.shiga-saku.net/e985418.html

番組はいよいよ来週で終了です。

最後もどうぞお楽しみに!ごきげんよぉ~

私が担当する取材は今回が最後になりました

県立八日市南高校の取組みについて

ご紹介しましたがいかがでしたか?

八日市南高校は、県内で農業が学べる4つの

高校のうちの1つ。

3学科あり、座学だけでなく実践が学べるのが特徴。

農業技術科・・お米を育てたり乳牛を育てる など

食品流通科・・農産・畜産加工、食品を科学的に分析する など

緑地デザイン科・・地域の環境整備、測量、造園の学習 など

1つの高校で幅広く学べるんですね。

-------------

今日は、食品流通科の中の食品流通班が取り組んでいる

『八南レストラン』について取材してきました

※八南(ようなん)とは八日市南の略

食品流通班には、3年生7名が所属しています。

(2名不在。左は藤沢先生)

では、八南レストランってどんなことをするのでしょうか?

地域との交流や地産地消を考えるきっかけに・・と始められた

この授業。

4年前に地元NPOの呼びかけで始まった取り組みですが、

昨年から高校独自の活動として継続しています。

まずはメニュー考案から。

だいたい6月ごろからスタートするらしいのですが、

地元の食材、自分たちがつくっている農畜産物を

生かしながら美味しいご飯ができないか・・・頭をひねります

-------------------------

今年のランチメニューは

今年のランチメニューは

チキン南蛮

チキン南蛮 野菜のキッシュ

野菜のキッシュ カブラのスープ

カブラのスープ ライス(八日市南高校産)

ライス(八日市南高校産) プチデザート

プチデザート-------------------------

メニューが決まると試作&試食なんですが・・・

何回も何回も試食をして、自分たちだけでなく

先生達にも食べてもらって味を決めるんだそうです。

さらに、値段設定

メニューと値段がアンバランスにならないよう気をつけます。

販売や商売についても学べるんですね。

メニューのお品書きを手書きで書いたり、

テーブルコーディネートの準備、当日着る

自分たちの制服準備など当日までまだまだ準備がたくさんあります。

そして、当日は自分たちで配膳、接客をするんですよ。

(昨年の八南レストランの様子)

実際に、メニュー考案、食材探し、試作&試食、接客、販売などの全ての

体験が出来て感想を聞いてみると・・・

「アルバイトでは、調理なら調理、ホールならホールの体験はできる

けど、両方を自分たちの年齢で体験できるのは、貴重な体験

」

」ほんと、高校生でこんな実践的な経験が出来るなんてうらやましい

卒業後もこの経験を生かして下さいね

担当教諭の藤沢先生は

「生徒には、販売や接客などの職業感とレストランのメニュー考案など企画力を

養って欲しいですね

」とおしゃっていました。

」とおしゃっていました。魅力たっぷりの八南レストランは2日間の完全予約制です。

行ってみたいという方は、こちらをご確認のうえハガキで申し込んで

下さい

八南レストランの申し込み方法

http://nougyou.shiga-saku.net/e985418.html

番組はいよいよ来週で終了です。

最後もどうぞお楽しみに!ごきげんよぉ~

めっちゃあま~い 多賀ニンジン^^

2013年11月18日

こんにちわですね。 はい。

いやいや最終回まであと3回となりました~

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

体もココロも懐も激サブになってきましたねぇ…

…いろいろガンバリましょ

ハイ、今日のOAは多賀ニンジンをご紹介しました~ 多賀といえばお米やお酒、ソバなどと並んで有名なのがニンジンちゃんですよね。コレ、ホントに甘いんですよ なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

【JA東びわこオフィシャルHPより】

多賀町でニンジンが生産されるようになったのは昭和60年頃からだそうで、平成21年に8名の個人農家さんと1組合が多賀ニンジン生産部会を発足したんですって。

オハナシを伺ったのはこの部会メンバーの喜多利高(よりたか)さん

取材当日は小雨の降る肌寒い日でしたが、喜多さんはニンジン収穫の真っ最中 当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

職場体験で同行した中学生じょし2名は寒さに震えながらも熱心にメモを取ってましたよ~

清水さん(左) と藤掛さん(右) with喜多さん

奥行き30~40Mくらいあるんかな、収穫はニンジンを傷付けないように手作業で 圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変

圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変 しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

ニンジンは土の中なんで引っこ抜くまで判んないですょ ちょこっと出てます↓↓

ちょこっと出てます↓↓

上から見るぶんにはキレイなみどり色の葉っぱたち

見せましょか?っと喜多さん。てくてくっと行って、

ポ ポっと抜いて…

こんなカンジ。 まさに獲れたて多賀ニンジン

まさに獲れたて多賀ニンジン

多賀ニンジン生産部会さんのニンジンは環境こだわり農産物の認定も受けてらっしゃって有機肥料にこだわって生産されています。

「農薬を限りなく減らすのでどうしても雑草は生えてきます。なので細めな草むしりが欠かせない」と喜多さん。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

雨が激しくなりご好意d喜多さんのご自宅へ移動 あざーーーーーーーーーーっす すいません、ありがとうございましたm(_ _)m

すいません、ありがとうございましたm(_ _)m

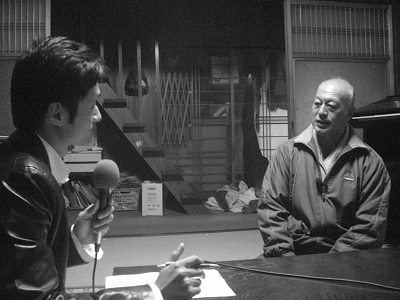

記者『何を見たんですか?』

K氏『ありゃぁ間違いなくツチノコじゃった…』

構図がなんともいえんシブさやったんでちょっとイジりました

手間隙かけて収穫したニンジンの約4割はなんと出荷NG

カタチが歪であったち裂けていたりと… 味は一緒なんでどうにか100%使いきれる方法を部会のメンバーさんらは模索中とのこと しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…

しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…

これからもっともっと挑戦したいし、そうすると勉強になて糧になると。みなさんに認知され、あってあたりまえのものだからこそ絶やさないように頑張りたいと熱く語ってくださいましたょ。

甘くておいしい多賀ニンジンはスーパーなどで気軽にみつけられるのでぜひぜひ手にとってみてくださいね~

いじょーう、あと3回でーっす 隊員の森ちゃんでした~

隊員の森ちゃんでした~

いやいや最終回まであと3回となりました~

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

早いもんで8ヶ月はあっという間に過ぎてゆきましたっ

体もココロも懐も激サブになってきましたねぇ…

…いろいろガンバリましょ

ハイ、今日のOAは多賀ニンジンをご紹介しました~ 多賀といえばお米やお酒、ソバなどと並んで有名なのがニンジンちゃんですよね。コレ、ホントに甘いんですよ

なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

なかなか生で食べても甘くておいしいってのは少ないですもんね!

【JA東びわこオフィシャルHPより】

多賀町でニンジンが生産されるようになったのは昭和60年頃からだそうで、平成21年に8名の個人農家さんと1組合が多賀ニンジン生産部会を発足したんですって。

オハナシを伺ったのはこの部会メンバーの喜多利高(よりたか)さん

取材当日は小雨の降る肌寒い日でしたが、喜多さんはニンジン収穫の真っ最中

当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

当たり前ですが「雨やな…今日はいっかぁ」とはならないんですよね。 自然相手の農業は待ったナシの本気勝負です

職場体験で同行した中学生じょし2名は寒さに震えながらも熱心にメモを取ってましたよ~

清水さん(左) と藤掛さん(右) with喜多さん

奥行き30~40Mくらいあるんかな、収穫はニンジンを傷付けないように手作業で

圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変

圃場1列の収穫は1日がかり。さらに葉を切って洗って土を落とし、規定サイズごとに袋詰めと。圃場1面の収穫、出荷作業は1ヵ月半もかかっちゃうそうですょ ホントに大変 しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

しかーし、毎回えぇもんが出来てますようにと引っこ抜く時はワクワクすると喜多さん

ニンジンは土の中なんで引っこ抜くまで判んないですょ

ちょこっと出てます↓↓

ちょこっと出てます↓↓上から見るぶんにはキレイなみどり色の葉っぱたち

見せましょか?っと喜多さん。てくてくっと行って、

ポ ポっと抜いて…

こんなカンジ。

まさに獲れたて多賀ニンジン

まさに獲れたて多賀ニンジン

多賀ニンジン生産部会さんのニンジンは環境こだわり農産物の認定も受けてらっしゃって有機肥料にこだわって生産されています。

「農薬を限りなく減らすのでどうしても雑草は生えてきます。なので細めな草むしりが欠かせない」と喜多さん。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

夏場に苗ではなく種から圃場に撒くので芽が出るまでが特に気を使うとも語ってくださいました。

雨が激しくなりご好意d喜多さんのご自宅へ移動 あざーーーーーーーーーーっす

すいません、ありがとうございましたm(_ _)m

すいません、ありがとうございましたm(_ _)m記者『何を見たんですか?』

K氏『ありゃぁ間違いなくツチノコじゃった…』

構図がなんともいえんシブさやったんでちょっとイジりました

手間隙かけて収穫したニンジンの約4割はなんと出荷NG

カタチが歪であったち裂けていたりと… 味は一緒なんでどうにか100%使いきれる方法を部会のメンバーさんらは模索中とのこと

しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…

しかしながら出荷作業に追われ、もともとNG品に時間を割くことがなかなか出来ないんですて… 想いにキャパが追っつかずもどかしいと喜多さん。 いやぁなかなかムズカシイんですね…これからもっともっと挑戦したいし、そうすると勉強になて糧になると。みなさんに認知され、あってあたりまえのものだからこそ絶やさないように頑張りたいと熱く語ってくださいましたょ。

甘くておいしい多賀ニンジンはスーパーなどで気軽にみつけられるのでぜひぜひ手にとってみてくださいね~

いじょーう、あと3回でーっす

隊員の森ちゃんでした~

隊員の森ちゃんでした~ 地産地消メニューコンテストで”農林水産大臣賞”を受賞!

2013年11月15日

農林水産省主催の

『地産地消メニューコンテスト』ってご存知ですか?

これは、地産地消の取組を促進するためで、

学校給食や社員食堂、外食や弁当等で地場の農林水産物を

使ったメニューを提供したり生産者との交流を行うなど、

地産地消の取組みを積極的に取り組まれて

いる団体や企業の中を表彰するものなんですね。

今年で6回目なんです

全国各地からの多数の応募の中から、

今回、外食・弁当部門の農林水産大臣賞を受賞されたのは

多賀クラブさん(滋賀県多賀町)

おめでとうございます~

地産地消の取組み、ますます広がるといいなぁ

ちなみに、この多賀「里の駅」は

築150年の庄や屋敷を農家レストランにされているそうです。

レストランは完全予約制で4名以上からだそうです。

詳しくは、直接お問い合わせ下さいね!

地産地消メニューコンテストの詳細はこちら↓

http://www.kouryu.or.jp/events_seminar/2013chisan_award.html

多賀「里の駅」はこちら↓

http://www.taga-station.com/

『地産地消メニューコンテスト』ってご存知ですか?

これは、地産地消の取組を促進するためで、

学校給食や社員食堂、外食や弁当等で地場の農林水産物を

使ったメニューを提供したり生産者との交流を行うなど、

地産地消の取組みを積極的に取り組まれて

いる団体や企業の中を表彰するものなんですね。

今年で6回目なんです

全国各地からの多数の応募の中から、

今回、外食・弁当部門の農林水産大臣賞を受賞されたのは

多賀クラブさん(滋賀県多賀町)

おめでとうございます~

地産地消の取組み、ますます広がるといいなぁ

ちなみに、この多賀「里の駅」は

築150年の庄や屋敷を農家レストランにされているそうです。

レストランは完全予約制で4名以上からだそうです。

詳しくは、直接お問い合わせ下さいね!

地産地消メニューコンテストの詳細はこちら↓

http://www.kouryu.or.jp/events_seminar/2013chisan_award.html

多賀「里の駅」はこちら↓

http://www.taga-station.com/

喜多さんのにんじん

2013年11月12日

今週は、エフエム滋賀に大津市内の中学生が職場体験に

来てくれてます

広め隊と一緒に取材に行きましたので、

取材した内容をブログに書いてもらいましたよ

-----------------------

多賀市のにんじん畑に行ってきました

多賀にんじんの特徴

多賀にんじんの特徴

・にんじんの全体を見ると葉が実の三倍

・多賀にんじんは、特に甘い

雪に下で育つから甘いんだそうです。

にんじん嫌いな人でもにんじん臭がないため食べやすいんだそうです。

・多賀にんじんは化学肥料は使わずに有機肥料だけを

使ってるので体に害がない新鮮なにんじんです。

・にんじんの葉は大きくなってしまうとかたくて食べられないが

小さい間なら食べられるそうです。

多賀にんじんの育ち方から収穫

多賀にんじんの育ち方から収穫

・種は、八月位に植えて10から15日にかけて芽が出るそうです。

・種は機械で、収穫はすべて手作業だそうです。

・出荷するのに約1ヵ月半かかるんだそうです。

出荷できるにんじんは60%、残りの40%は捨てられるか

地域の人たちにゆずるそうです。

出荷できる60%のにんじんは市場へ出荷するそうです。

多賀にんじんの歴史

多賀にんじんの歴史

・生協さんとの取り引きが昭和60年頃から始まった。

喜多さんが育てている作物

喜多さんが育てている作物

にんじん

にんにく

ほうれんそう

・季節によって色々な美味しい野菜を育ててはります。

最近では、チューリップにも手を出したそうです。

喜多さんの思い・願い

喜多さんの思い・願い

・収穫時はいい物が出来てますようにと言う願いで作業しているそうです。

・出荷出来ないにんじんもどうにかして使いたいと言う思いがある。

・安心・安全を思って作業に取り組まれてはります。

・挑戦することで勉強出来る

と言うことで色々な事に挑戦されてはります。

取材を通して

取材を通して

・にんじんの事をよく知れた。

・喜多さんの話を聞いて喜多さんの思いや願いがよくわかった。

・にんじんのことについてすごく勉強出来たので

また機会があったら多賀にんじんを食べてみたいなっと思いました。

来てくれてます

広め隊と一緒に取材に行きましたので、

取材した内容をブログに書いてもらいましたよ

-----------------------

多賀市のにんじん畑に行ってきました

多賀にんじんの特徴

多賀にんじんの特徴・にんじんの全体を見ると葉が実の三倍

・多賀にんじんは、特に甘い

雪に下で育つから甘いんだそうです。

にんじん嫌いな人でもにんじん臭がないため食べやすいんだそうです。

・多賀にんじんは化学肥料は使わずに有機肥料だけを

使ってるので体に害がない新鮮なにんじんです。

・にんじんの葉は大きくなってしまうとかたくて食べられないが

小さい間なら食べられるそうです。

多賀にんじんの育ち方から収穫

多賀にんじんの育ち方から収穫・種は、八月位に植えて10から15日にかけて芽が出るそうです。

・種は機械で、収穫はすべて手作業だそうです。

・出荷するのに約1ヵ月半かかるんだそうです。

出荷できるにんじんは60%、残りの40%は捨てられるか

地域の人たちにゆずるそうです。

出荷できる60%のにんじんは市場へ出荷するそうです。

多賀にんじんの歴史

多賀にんじんの歴史・生協さんとの取り引きが昭和60年頃から始まった。

喜多さんが育てている作物

喜多さんが育てている作物にんじん

にんにく

ほうれんそう

・季節によって色々な美味しい野菜を育ててはります。

最近では、チューリップにも手を出したそうです。

喜多さんの思い・願い

喜多さんの思い・願い・収穫時はいい物が出来てますようにと言う願いで作業しているそうです。

・出荷出来ないにんじんもどうにかして使いたいと言う思いがある。

・安心・安全を思って作業に取り組まれてはります。

・挑戦することで勉強出来る

と言うことで色々な事に挑戦されてはります。

取材を通して

取材を通して・にんじんの事をよく知れた。

・喜多さんの話を聞いて喜多さんの思いや願いがよくわかった。

・にんじんのことについてすごく勉強出来たので

また機会があったら多賀にんじんを食べてみたいなっと思いました。